來源:RUC新聞坊

2025年,一顆直徑約為40米至100米的小行星2024 YR4在全球引起了廣泛關注。根據美國航天局(NASA)的測算,這顆小行星在2032年12月22日撞擊地球的概率達到了3.1%。如果這顆大小與足球場相當的小行星真的撞擊了地球,會造成區域級的大規模破壞,其威力差不多相當于500顆廣島原子彈。

2024 YR4的危險程度達到了都靈量表(一種用于衡量近地天體撞擊地球的潛在危害及可能性的評估量表,按危險程度從小到大分為0至10級)的第3級,成為近二十年來唯一一顆抵達3級門檻的小行星,即“需要天文學家密切關注的撞擊風險”。不過,根據最新觀測,科學家已經基本排除了2024 YR4撞擊地球的風險。

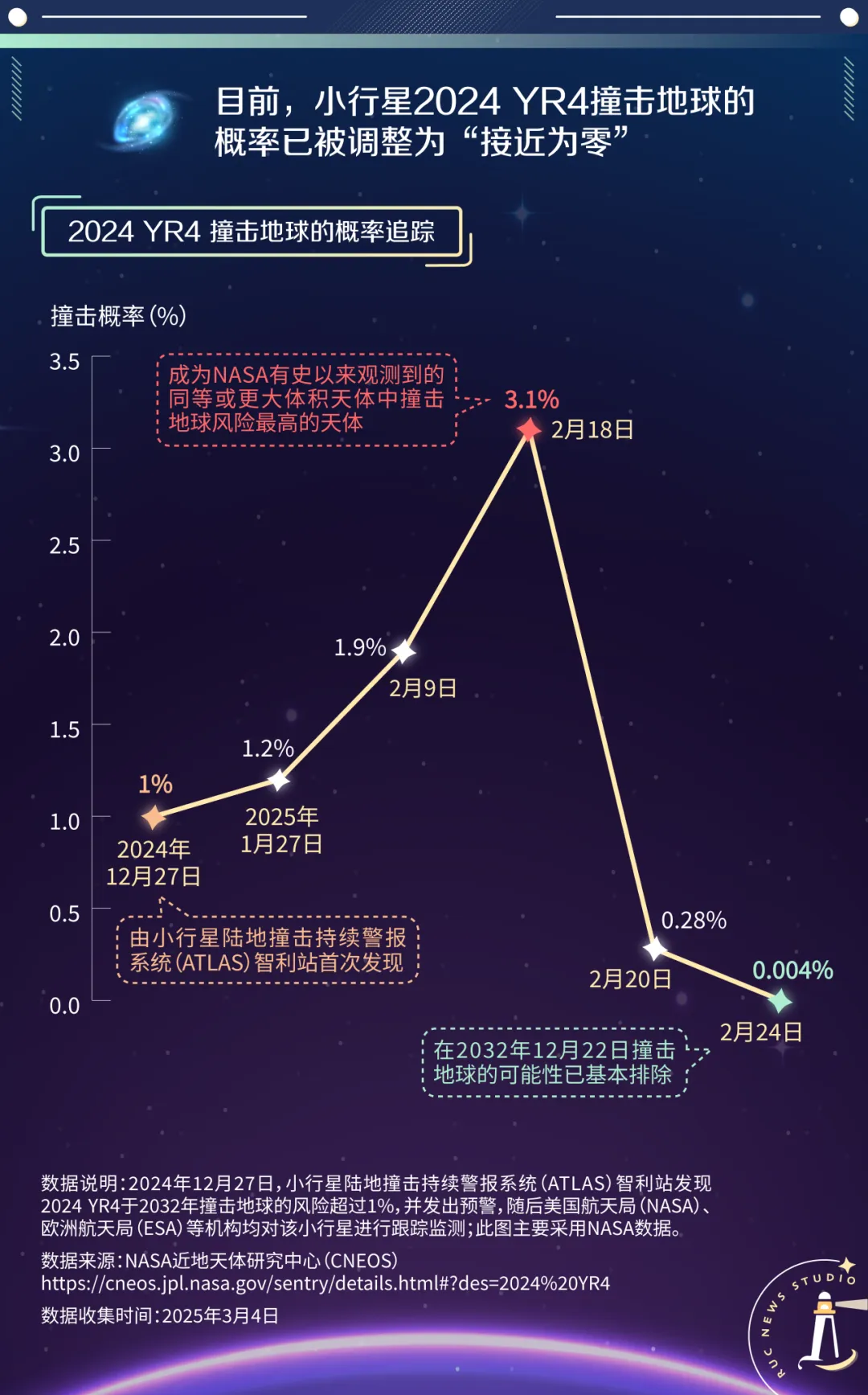

去年12月27日,小行星陸地撞擊持續警報系統(ATLAS)智利站首次觀測到2024 YR4。當時,通過計算得出的撞擊概率約為1%,已經達到了預警標準,因而引起全球多所天文機構的注意。此后它的撞擊風險持續上升,在2月18日達到頂峰,直到2月24日降至百分之一以下。

小行星的撞擊風險之所以不斷變動,源自它們具有高度不確定性,運行軌跡會受到天體引力、太陽輻射等復雜因素的影響,加之觀測持續時間較短,獲得的軌道參數等數據不足,需要在更長時間的觀測中慢慢修正,優化計算方法和建立模型。

01

2024 YR4:數萬近地小行星中的一個

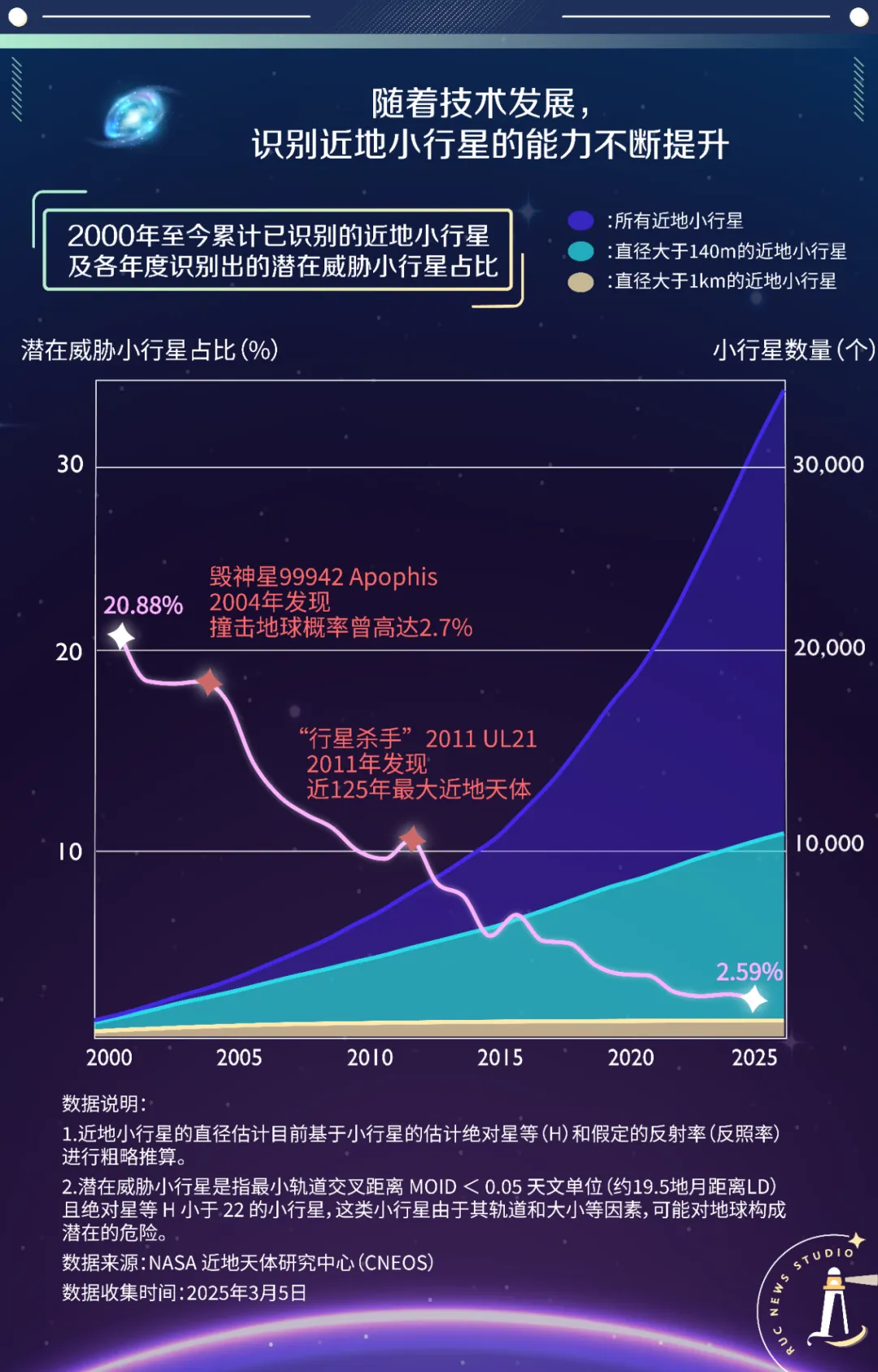

自2000年至今,科學家已經識別并觀測了數萬顆近地小行星,并標記了其中具有潛在撞擊危險的天體。隨著觀測數據的積累和觀測手段的進步,盡管識別的小行星數量不斷增加,但由于風險評估精度的提升,被判定為有潛在撞擊風險的天體比例卻在減少。

著名的毀神星(99942 Apophis)是一顆直徑約為400米的近地小行星,以古埃及破壞、混沌之神阿波菲斯命名。它于2004年被發現,其撞擊地球的風險曾達2.7%,當時被科學家認定為史上最危險的小行星。類似的還有“行星殺手”2011 UL21,這顆大小與珠穆朗瑪峰相當的近地小行星是近125年發現的最大近地天體,超過了99%已識別的小行星。它們在長期觀測中均已被排除了撞擊風險。

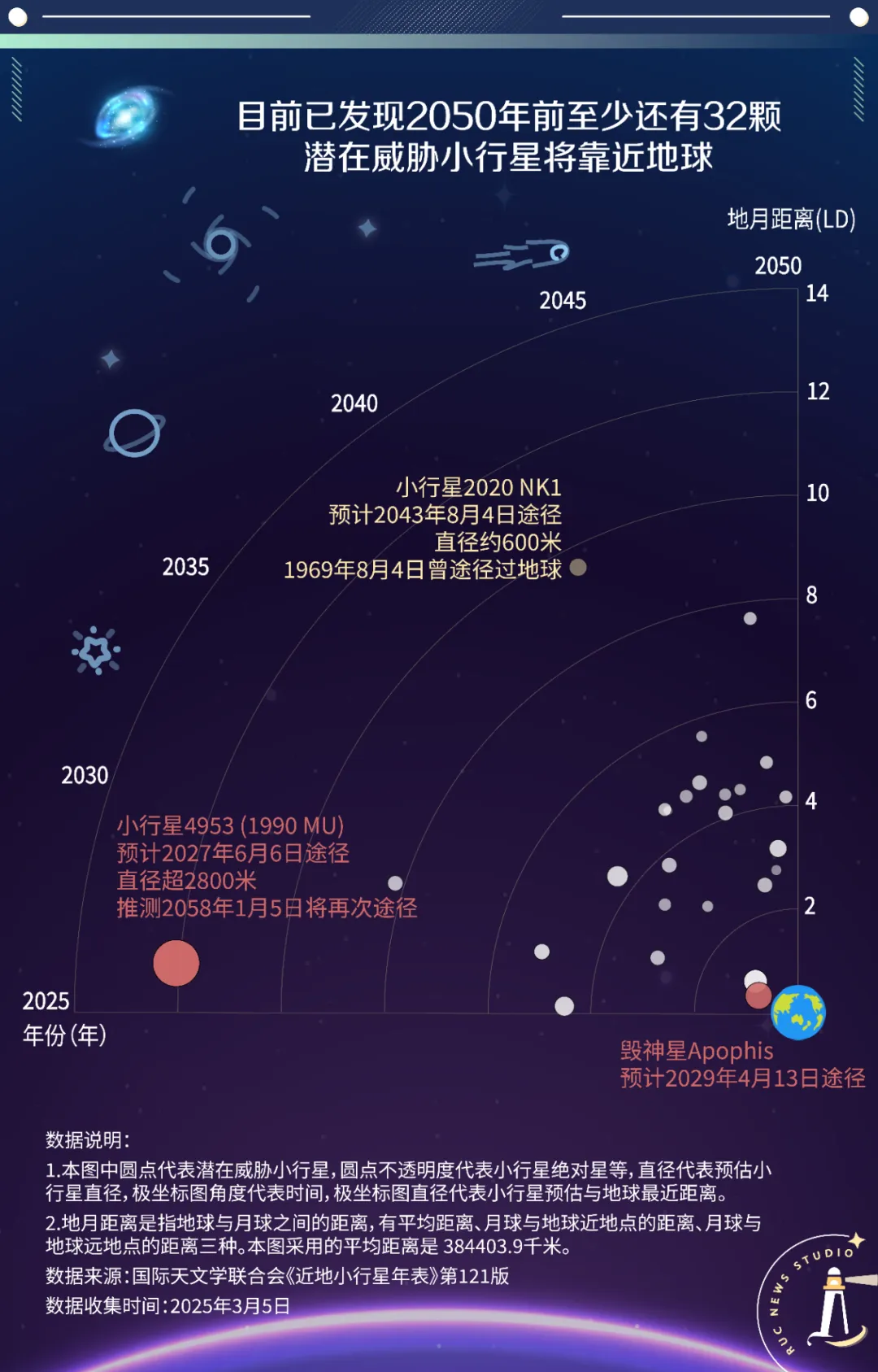

不過,科學家從未放松警惕。有一類近地小行星被重點標注:其軌道與地球軌道的最小距離小于0.05天文單位(即19.5個地月距離,約750萬公里),且自身估計直徑大于140米。這些小行星具有較大破壞性,可能對區域環境造成災難性影響,被稱作潛在威脅小行星。2025-2050年間被預估靠近地球的潛在威脅小行星已有34顆。雖然目前沒有證據表明其中任何一顆存在撞擊風險,但基于天體軌道的復雜性,依舊要對其保持密切關注。

近距離觀測小行星不僅能進一步排除意料之外的潛在撞擊風險,還能幫助科學家夠獲得更精準的軌道參數,增加對小行星物理特性的認識,積累寶貴的觀測數據。

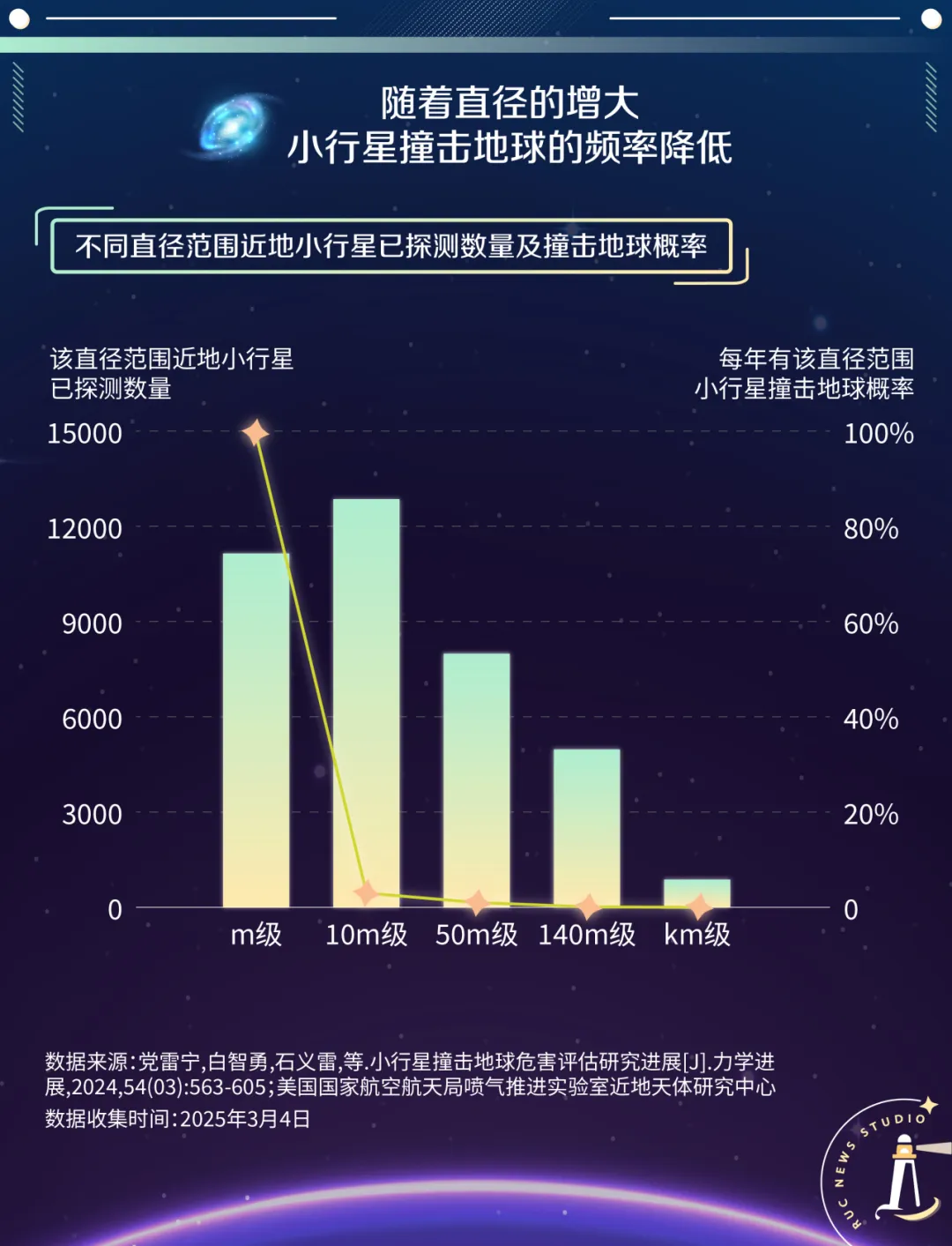

在數以萬計的近地小行星中,并非所有都是“巨無霸”。有相當一部分近地小行星直徑小于等于十米,直徑達到五十至一百米的是“大塊頭”,超過一公里的小行星極為少見。

從概率上說,小行星撞擊事件并不罕見,尺度為一米左右的小行星每年都會撞擊地球。只不過與普遍想象不同的是,大部分小行星會在與大氣層的劇烈摩擦中燃燒殆盡,成為耀眼的火流星,而不是直接與地面接觸。尺度為十米左右的小行星同樣會成為火流星,只不過會更加耀眼。

真正能夠撞擊地面并留下隕石坑的小行星的一般尺度是五十米左右,一次撞擊釋放的能量大約為數百個廣島原子彈。就概率而言,這種尺寸的小行星撞擊一次地球是百年一遇乃至千年一遇的事件。而尺度上千米的小行星,大概千萬年才能遇到一次。這種“巨無霸”一旦撞擊地球,就會導致全球性的影響。

02

如果小行星真的撞擊地球......

即便這樣,在歷史上小行星撞擊或接近地球事件也并不罕見。

人類已知的影響最大、最深遠的小行星撞擊事件可能發生在恐龍生活的時代。20世紀70年代,加州大學伯克利分校路易斯·阿爾瓦雷茨(Luis Walter Alvarez)等領銜的科學團隊提出了撞擊假說,即小行星導致了恐龍滅絕[1]。根據假說,約6500萬年前的白堊紀晚期,直徑達10千米的“巨型”小行星造成了地球上超75%的物種滅絕。1990年,地質學家在墨西哥尤卡坦半島沿岸發現的奇克蘇魯伯隕石坑更增加了撞擊假說的可信度。

當我們端詳隕石坑的圖片,可能會認為那是來自遙遠過去的故事,但小行星離今天的人并不遙遠。近二十年間,小行星曾多次“造訪”地球。

2013年2月12日,一顆18米(相當于6層建筑),11000噸的小行星以超過18公里/秒的速度接近俄羅斯車里雅賓斯克[2]。盡管這顆小行星沒有真正著陸,但小行星在穿越大氣層時產生了大量碎片,在高空爆炸,釋放了相當于35枚廣島大小的炸彈的能量。爆炸與小行星碎片造成了周圍建筑窗戶玻璃破裂,超千人受傷[3]。

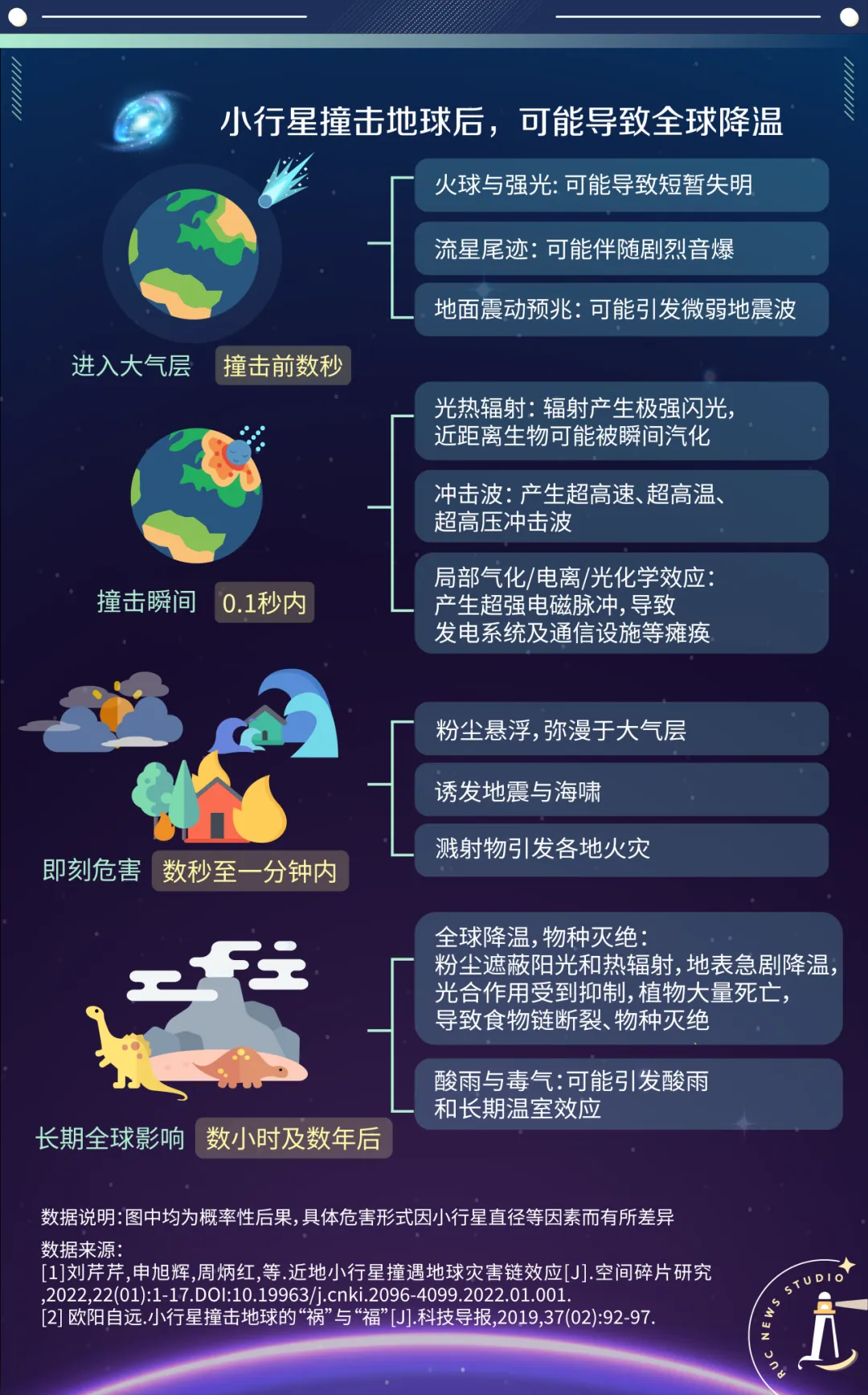

回顧完過去的小行星撞擊事件,不如換種方式感受小行星的威力。讓我們打開“宇宙災難模擬器”:此刻,假設你的手機突然彈出紅色警報,一顆直徑100米的小行星正突破大氣層。從撞擊前數秒到數年以后,小行星撞擊可能會對地球和我們造成哪些影響?

撞擊前30秒:當隕石以數十倍音速接近大氣層時,你的視網膜會先于耳朵感知災難。天空可能出現類似于2013年車里雅賓斯克事件的詭異光帶,或是火球及強光。此時,千萬不要肉眼長時間注視天空,因為強光可能導致短暫失明。接下來,你的耳朵會感知到天空的劇烈音爆,地面嗡嗡作響,微弱的地震波來襲。

小行星來了:撞擊瞬間產生的強大輻射可能毀滅周圍的一切生物。海洋里的生物亦無法逃脫,因為撞擊的能量會讓海洋升溫,乃至沸騰。在人類居住的區域,超強沖擊波震碎玻璃,摩天大樓如麥稈般斷裂,超強的電磁脈沖引發廣域發電系統和通信設施癱瘓。

撞擊之后:接下來,揚入平流層的塵埃開始遮蔽陽光,其時間可能超過一年,植物無法光合作用。距離撞擊點較遠的大洲出現地震和海嘯,各地火災頻發。長期來看,小行星撞擊可能導致全球降溫和物種滅絕,北京和上海等大城市如同《流浪地球》電影那樣被冰封。整個地球被重新塑造。而這一切,是當年恐龍經歷的小比例重演。

03

如何科學防御小行星?

看到這些小行星可能造成的影響,你可能已經開始手心冒汗。

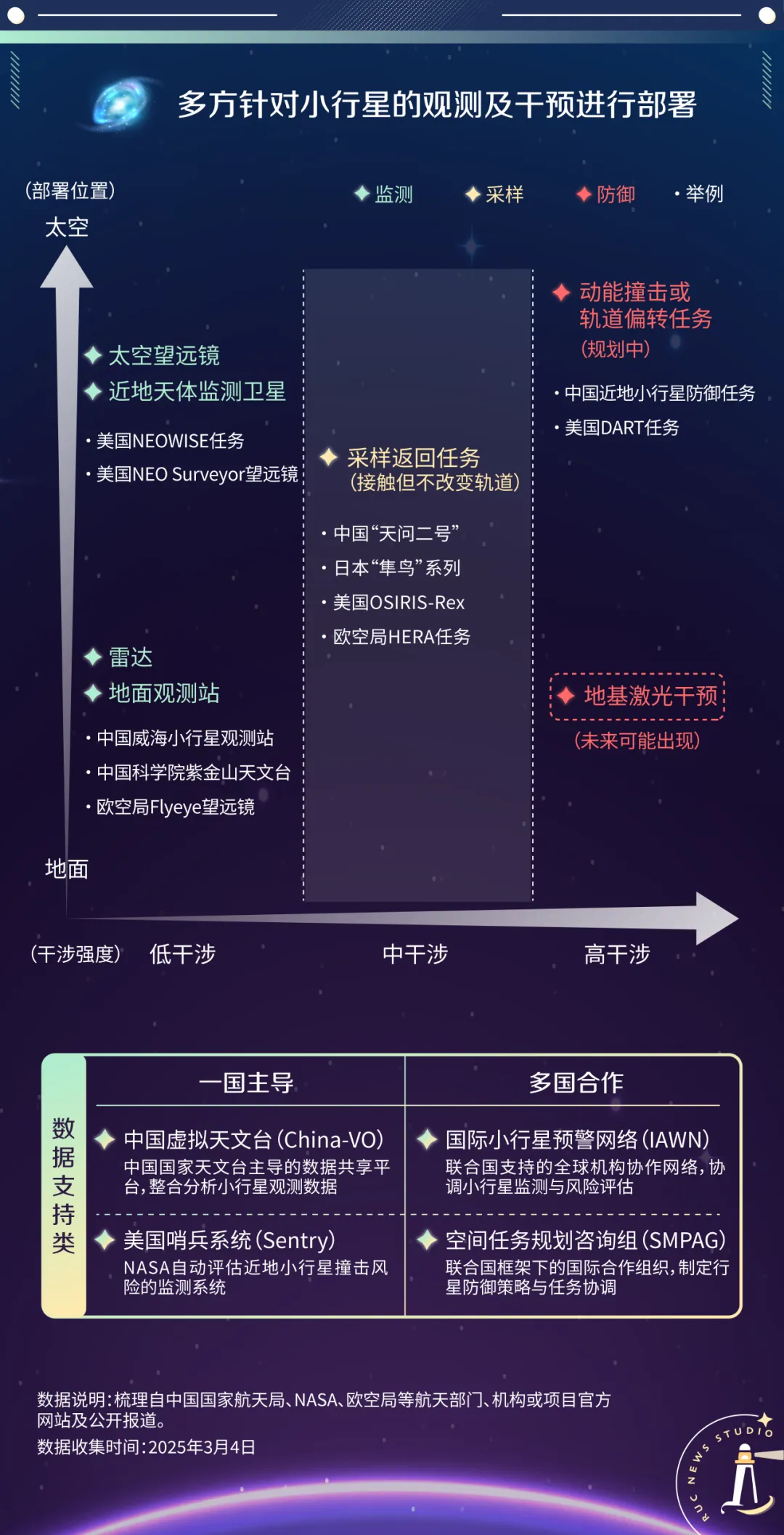

好消息是,科學家們早已啟動了“地球防御計劃”。從以觀測為主,到“觀測+干涉”雙管齊下,人類對小行星的認識不斷增加,甚至開始能干預小行星的運行方式。

中國科學院紫金山天文臺從上世紀50年代開始觀測近地小行星,開國內近地小行星研究之先河。近年來,發射小行星探測器被納入2021年中國航天白皮書中,國家航天局(CNSA)開展了大量小行星監測和應對方案論證工作,并積極參與國際合作。2018年2月,我國正式加入國際小行星預警網(IAWN),與聯合國決議推薦的其他組織和天文學家一起負責全球范圍內的近地天體觀測數據共享和威脅預警,還在2023年參與國際宇航科學院組織的國際行星防御大會,介紹最新進展。據新華社消息,中國行星探測工程天問二號任務探測器已經運抵西昌衛星發射中心,預計在5月搭乘長征三號乙運載火箭發射[4]。

針對接近地球的小行星,科學家們提出了包括核爆、動能撞擊、激光干預等在內的多種方案。中國科學家在2020年提出了“以石擊石”法,取小行星為己所用,在小行星上采集巖石,與無人飛行器組合,用于撞擊對地球有威脅的小行星。這種方法能有效提高傳統動能撞擊法的效果[5]。

2023年10月22日,中國深空探測實驗室主任兼首席科學家、中國工程院院士吳偉仁在中國科協年會上表示,中國將在未來10年內展開首次“近地小行星防御任務”,計劃選用“伴飛 +動能撞擊+伴飛”模式。中國國家航天局副局長吳艷華透露,中國要爭取在“十四五”末期或2025年、2026年實施對小行星的抵近觀測和就近撞擊,嘗試改變其軌道,為人類應對小行星等地外天體做出中國貢獻[6]。

國際上,NASA的雙小行星重定向測試(DART)是有史以來第一次通過動能撞擊改變小行星偏轉方式的飛行任務。2022年9月,NASA發射探測器,主動撞擊一顆直徑為160米的小行星,成功改變了其運行軌道。這意味著,人類目前已經有能力改變小行星軌道,保護地球免受小行星威脅[7]。撞擊過后,歐洲空間局(ESA)將主導接近被撞擊小行星的觀測項目——HERA,計劃在2027年開始詳細探測[8]。

地球上的人類寤寐之間,橫跨多個時區的近百座觀測站持續注視著天空。當小行星接近地球時,人類命運共同體必須攜手,共御“天外來客”。

參考資料:

[1]Lynn Yarris. (2010). Alvarez Theory on Dinosaur Die-Out Upheld: Experts Find Asteroid Guilty of Killing the Dinosaurs. https://newscenter.lbl.gov/2010/03/09/alvarez-theory-on-dinosaur/

[2]Don Yeomans and Paul Chodas. (2013). Additional Details on the Large Fireball Event over Russia on Feb. 15, 2013. https://cneos.jpl.nasa.gov/news/fireball_130301.html

[3]Tricia Talbert. (2018). Five Years after the Chelyabinsk Meteor: NASA Leads Efforts in Planetary Defense. https://www.nasa.gov/solar-system/five-years-after-the-chelyabinsk-meteor-nasa-leads-efforts-in-planetary-defense/

[4]新華社. (2025). 天問二號探測器運抵發射場. https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/12417675?d=134fe6c

[5]國家空間科學中心. (2020). 空間中心提出應對大尺寸潛在威脅小行星的“以石擊石”防御方案. https://www.cas.cn/syky/202005/t20200526_4747793.shtml

[6]北京科技報. (2025). 小行星撞地球概率達3.1%?別慌,只是估值!防御系統已在部署中. https://news.qq.com/rain/a/20250220A08ZE300

[7]Patricia Talbert. (2024). NASA’s DART Mission Sheds New Light on Target Binary Asteroid System. https://science.nasa.gov/missions/dart/nasas-dart-mission-sheds-new-light-on-target-binary-asteroid-system/

[8]ESA. (2024). Hera takes flight: Didymos, here we come,https://www.esa.int/Space_Safety/Hera/Hera_takes_flight_Didymos_here_we_come

原文鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/SGhM-MRW0z8HGE6BPTgLOA